一篇由“无糖月饼”引发的思考——“无糖”到底是什么糖?

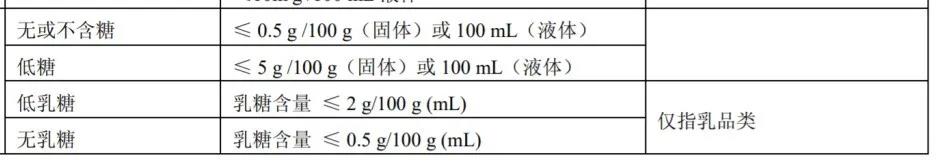

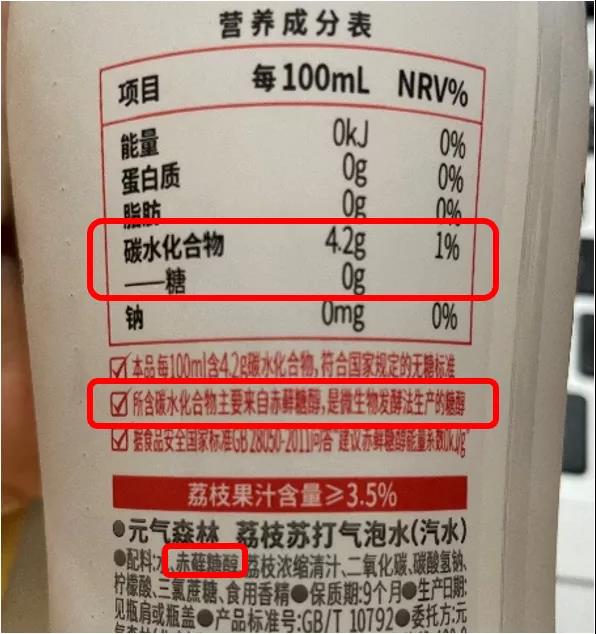

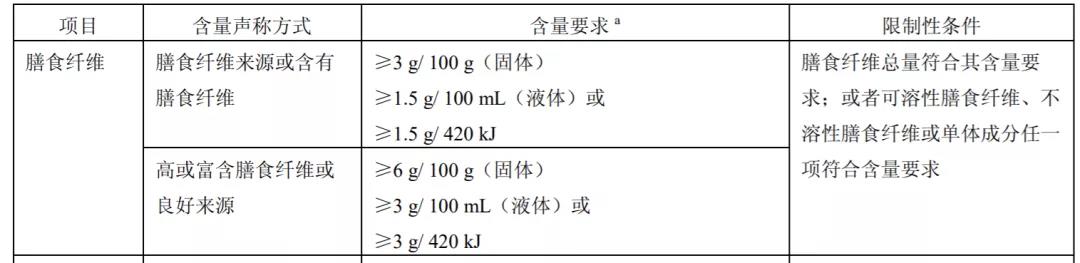

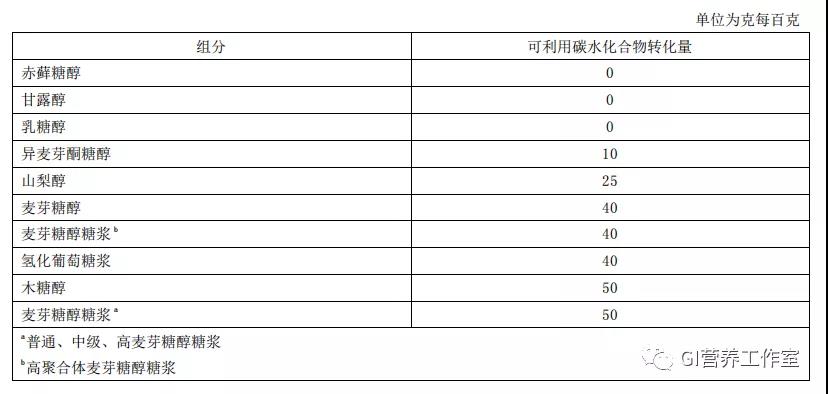

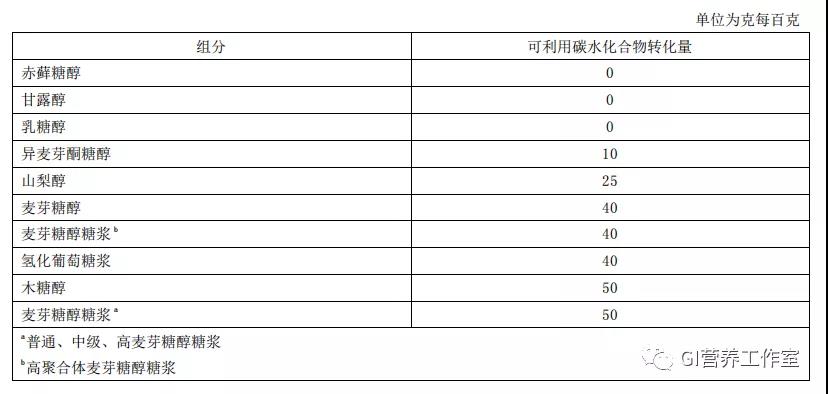

根据《GB 28050—2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》中能量和营养成分含量声称的要求和条件:“无或不含糖”的声称含量要求为每100g(固体)或100ml(液体)该食品中含糖量不超过0.5g;"低糖"声称含量要求为每100g(固体)或100ml(液体)该食品中含糖量不超过5g。这里的“糖”指的并不是碳水化合物,而是作为甜味调味剂的单双糖,例如葡萄糖、果糖、半乳糖、蔗糖、乳糖、麦芽糖等等。我们之所以看到很多产品包装在醒目的位置贴上“0糖”、“0卡”、“0脂肪”的标签,是因为其产品营养成分含量符合GB 28050—2011标准。顺便提一句,除了“无x”、“不含x”、“低x”这类的声称,我们常见的“高xx”、“富含xx”这类的声称在GB 28050—2011标准中也给出了含量要求,因此,这类话术可不是商家乱吹,是符合国家规定的合理用语呢!糖醇源于自然,属于天然甜味剂,不同于阿斯巴甜、三氯蔗糖、安赛蜜这类人工合成甜味剂,糖醇存在于植物、蘑菇,以及豆酱、奶酪、酒类等发酵食品中,常见的有赤藓糖醇、麦芽糖醇、木糖醇等。糖醇因不被口腔中微生物利用,不腐蚀牙齿,是防龋齿的好材料;同时,许多常见糖醇对人体血糖值上升影响较小(或无影响)。对需要“控糖”的小伙伴而言比普通糖类更为友好。

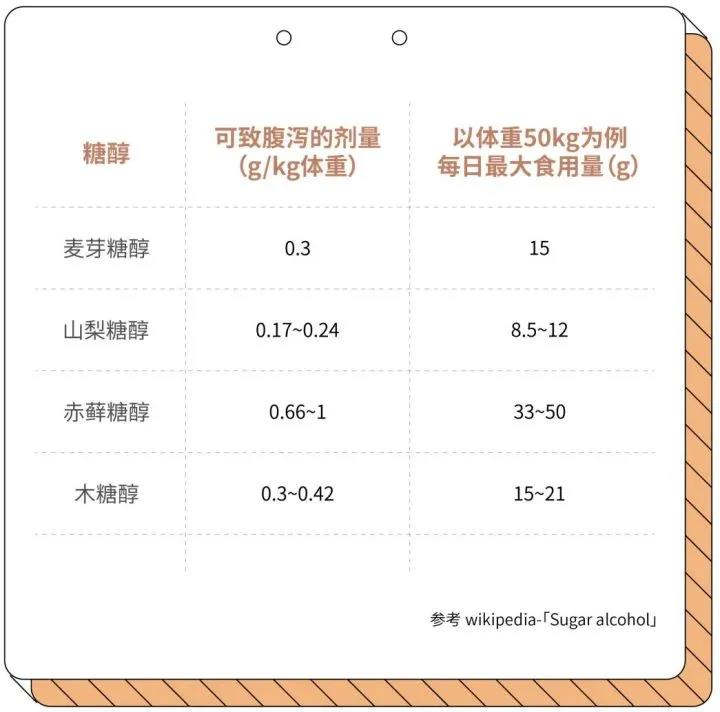

健康生活,不仅要限制糖的摄入量,更要保持营养均衡的饮食模式。商家通过大肆宣传“无糖”理念,让大家不知不觉把“无糖和“健康”绑定在一起,是片面且不科学的。同时,通过添加糖醇实现“减糖不减甜”,也存在一定的风险。虽然目前国家标准中并未规定麦芽糖醇等糖醇类物质在食品中的最大添加剂量,但科学研究数据整理显示,每日食用过多糖醇类物质确实会有腹泻风险。看到这里你也不必惊慌,毕竟每个人对糖醇的耐受程度均不相同,食用糖醇引发的不良反应是因人而异的。但食用无糖、低糖食品,容易降低“负罪感”,从而”放松警惕“,出现“低糖食品越吃越胖”的现象。如无糖奶茶、无糖巧克力等这类甜食它们披上“无糖”的外衣,实则热量惊人。另外,有关科学研究表明,代糖食物的甜味剂没有为大脑带来预计的能量,但有可能会使我们“胃口大开”,触发补偿性食物摄入。小心吃更多噢!